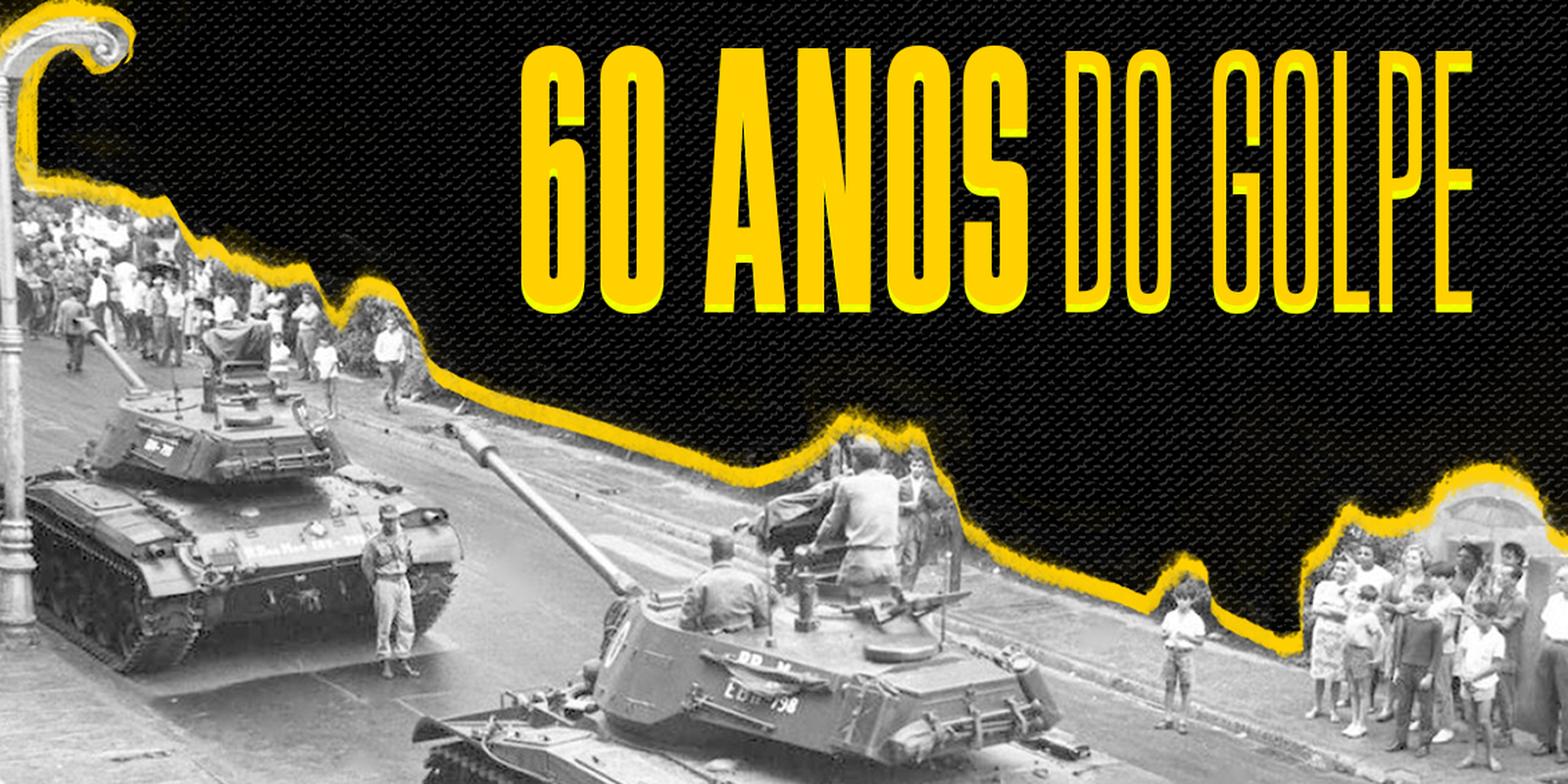

Edson Luís, Ismael Silva de Jesus, Nilda Carvalho Cunha, Helenira Resende, Honestino Guimarães, Ana Kucinski, Vladimir Herzog. Esses são apenas alguns dos estudantes e professores que foram perseguidos e assassinados pela ditadura militar no Brasil, que teve, na educação, um dos principais braços da repressão. Nesse período, entre 1964 e 1985, disciplinas obrigatórias foram criadas com o objetivo de difundir a ideologia do regime e houve uma precarização do ensino e das escolas, com desvalorização salarial dos professores e falta de infraestrutura, além de censura e perseguições a professores e estudantes. O cenário é descrito por especialistas e pesquisadores entrevistados pela Agência Brasil.

Segundo o professor de história da educação básica da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) João Victor Oliveira, durante a ditadura, as escolas foram alvo de mudanças substanciais.

Professor de história da educação básica da UFMG João Victor Oliveira, – Arquivo pessoal

“Isso porque os ditadores vão entender que esse espaço é um lugar não só de uma formação de mão de obra para o mercado de trabalho – uma mão de obra barata. A gente costuma analisar esses currículos como currículos muito tecnicistas, excludentes, voltados a um capitalismo em ascensão, que os militares vão ser responsáveis por colocar em marcha -, mas também como lugar para difusão de ideologias, sobre o bastião da ideia de ordem e de obediência”, diz o professor que leciona, em Belo Horizonte, na escola estadual Juscelino Kubitschek de Oliveira.

Entre as mudanças que ocorreram na educação no período da ditadura estão a inclusão nos currículos das disciplinas Educação Moral e Cívica, no primeiro grau, atual ensino fundamental, Organização Social e Política do Brasil, a chamada OSPB, no segundo grau, atual ensino médio, e Estudos de Problemas Brasileiros, no ensino superior.

“Eram três disciplinas nas quais se queria sintetizar a educação autoritária, a educação moral, a educação cívica, nesse viés autoritário da escola primária à universidade”, diz o professor da Faculdade de Educação da UFMG Luciano Mendes.

Nessas disciplinas, o conteúdo tinha por objetivo exaltar os portugueses e a escravidão, desconsiderando um processo de colonização que massacrou indígenas e o caráter criminoso da escravidão no Brasil, cujas consequências seguem até os dias atuais. “Por exemplo, para o currículo de história nessas disciplinas, a perspectiva que se tem é de apresentar o protagonismo dos portugueses, de apresentar o processo colonial como um projeto de sucesso, de entender a escravidão sob a ótica econômica e não sob a ótica da desumanização de determinados grupos sociais que foram compulsoriamente escravizados”, explica.

Também havia, de acordo com Mendes, a exclusão de disciplinas consideradas subversivas, como sociologia e filosofia. “Outras tiveram os conteúdos mudados. Foi reforçada a ideia da educação cívica, uma disciplina que foi muito reforçada pelos militares, porque eles compreendiam que as formações cívica e física eram intrínsecas”, diz.

A educação física, com o objetivo de educar e organizar os corpos, além de organizar celebrações e desfiles referentes à ditadura, foi, segundo Mendes, incentivada.

Os dois especialistas ressaltam que, nesse período, havia também resistência e que muitos docentes utilizaram as disciplinas obrigatórias para sanar as lacunas deixadas pela exclusão de história, filosofia e promover uma educação crítica dentro das salas de aula.

Educação era melhor?

Ainda nos dias de hoje existe uma crença de que as escolas, durante a ditadura, eram melhores, e que de lá para cá o ensino apenas piorou. Dados mostram que isso não é verdade.

Professora de História da América da Universidade Federal Fluminense (UFF) Samantha Quadrat – Arquivo pessoal

“É uma lenda urbana, não era melhor, porque você não tinha o caráter da educação que é levar aquele estudante a uma reflexão, a uma construção do conhecimento. Você tinha uma universidade excludente, você tinha uma educação também excludente e com conceitos muito tradicionais”, diz a professora de História da América da Universidade Federal Fluminense (UFF) Samantha Quadrat, que é pesquisadora do Laboratório de História Oral e Imagem (Labhoi) e que administra o projeto Lugares de Memória. “Viver uma ditadura não é algo bom, não tem nada de positivo numa ditadura, seja ela qual for”, ressalta a professora.

Samantha destaca que é importante considerar os movimentos educacionais que precederam a ditadura. Antes do golpe militar de 1964, o Brasil era presidido por João Goulart e a educação passava por um momento de reformulação, com mais espaço para a educação popular. “É uma ditadura que interrompe projetos importantes para a educação do Brasil”, diz Samantha, lembrando que a educação, à época, era voltada para as elites. As camadas populares não concluíam os estudos ou sequer tinham acesso à escola.

O professor de história da educação básica da UFMG João Victor Oliveira complementa afirmando que a escola era vista como melhor no passado porque era profundamente elitizada. “Estamos falando de quadros que frequentavam a sala de aula, muito mais restritivos e muito menos populares. Então, nesse ponto de vista, uma escola para poucos, evidentemente, é muito mais fácil de organizar. E quanto mais essa classe trabalhadora vai adentrando o espaço da escola, embora a política da ditadura tenha ampliado as vagas, ela não garantiu nenhum tipo de estrutura que desse conta dessa ampliação. Essa piora dos quadros da escola pública, como é lido, está muito associada a essa ideia preconceituosa, excludente, antirrepublicana e antidemocrática de que foram as classes populares que estragaram a escola pública.”

Até 1971, a escola era dividida em educação primária (composta de quatro anos), seguida de um exame de admissão e uma etapa secundária (composta de sete anos: quatro de ginásio e três de colégio). Esse sistema foi reformado pelos militares que criaram o primeiro grau, de oito anos, e o segundo grau, de três, com a Lei 5692/1971. Eles acabaram também com o exame de admissão, para não limitar o acesso às fases seguintes. Para atender a interesses capitalistas de formação de mão de obra, era importante, segundo os pesquisadores, incluir as camadas populares na educação formal.

Pesquisas mostram, no entanto, que essa inclusão não alterou as repetências nem as taxas de conclusão do ensino. Dados citados no livro O ponto a que chegamos, do jornalista Antônio Gois, mostram que os brasileiros estudavam em média 2,6 anos em 1965 e, em 1985, essa taxa sobre para 3,5 anos de estudo entre a população de 25 anos ou mais. Números inferiores a outros países como Coreia, com 7,8 anos de estudo em 1985; Chile, com 6 anos e México, com 4,1.

A expansão da educação proposta pelos militares não veio acompanhada de mais recursos, o que levou a uma precarização do ensino. Segundo o portal Memórias da Ditadura, criado pelo Instituto Vladimir Herzog, em 1982, quase no final da ditadura, o Brasil aparecia como o país da América Latina com menor percentual de gasto público na educação, com um investimento de apenas 6,5% do Produto Interno Bruto (PIB), de acordo com o Banco Mundial. O Haiti aparecia como penúltimo colocado da lista, logo acima do Brasil, com um investimento de 11,3%.

Mais tarde, em 1996, com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), vigente até hoje, o primeiro e segundo grau se transformam nos atuais ensinos fundamental e médio.

Heranças da ditadura na educação

Professor da Faculdade de Educação da UFMG Luciano Mendes – Arquivo pessoal

Para Mendes, a ditadura ajudou a consolidar uma escola desinteressante aos estudantes e que não incentiva a participação. “Ela não é escola gostosa, não é uma escola alegre, porque a gente baniu dessa escola muito aquilo que faria a escola também diferente, as artes, a brincadeira, tudo isso, porque é uma escola cada vez mais militarizada. Ter uma escola em que impera o silêncio, em que a discussão, em que o debate não subsiste, não pode estar presente, essas também são heranças fortes da ditadura. Uma escola que tem dificuldade de pulsar no mesmo ritmo dos movimentos sociais, uma escola que, digamos, muitas vezes, se esconde atrás dos muros”, diz.

Outra herança, de acordo com o especialista, é a precarização do ensino e, sobretudo, a precarização do trabalho dos professores.

“Essa é uma característica acentuada pela ditadura, expandida pela ditadura e da qual a gente não se recuperou. O Brasil paga os piores salários dos professores da educação básica, [está entre os] os piores salários do mundo. A carga horária de trabalho dos professores é muito alta. O número de alunos e alunas que as professoras brasileiras têm que lidar cotidianamente é acima da média mundial. Tudo isso torna a vida de professores e professoras muito estafante, e não é por acaso que é uma das profissões onde mais se adoece.”

Já de acordo com Samantha, da UFF, uma das heranças é a tecnicidade do ensino, a busca pela formação de mão de obra barata sem preocupação de estimular a capacidade crítica dos estudantes, para que possam ter autonomia na sociedade. Agora, na avaliação dela, a história se repete com a reforma do ensino médio que oferece, sobretudo nas escolas públicas, um currículo e um ensino técnico de baixa qualidade. A reforma está sendo discutida no Brasil. Professores e estudantes relataram que, enquanto em escolas particulares estudantes tinham acesso a laboratórios e a um ensino com mais estrutura, em algumas escolas públicas ensinava-se a fazer brigadeiro, como cuidar de pets e como fazer sabonete.

“Através dos cursos técnicos a ideia é de que a universidade não era para todos. Para o estudante da escola pública nem era dado o direito de sonhar com a universidade”, diz a professora.

Na avaliação de Samantha, o chamado Novo Ensino Médio mantém o ensino para poucos. “É uma reforma excludente, é uma reforma autoritária, é uma reforma que pouco se preocupa com aquele estudante da escola pública, ao contrário, a ideia de que vai ser um estudante trabalhador, ou seja, você ceifa sonhos, você ceifa perspectivas de futuro, você não oferece coisas que você deveria oferecer a todo jovem brasileiro, independentemente da idade, se ele é periférico ou não, se ele é negro, se ele é branco, então você pensa uma outra educação”.

Outra herança apontada pela especialista é a ascensão de grupos particulares na educação brasileira. Até então, a educação pública era considerada de excelência. Com a falta de investimento na ditadura e a deterioração da escola pública, a escola particular passa a ser enaltecida. Grupos particulares e fundações passam também a atuar e influenciar a educação, chegando até mesmo a disputar o orçamento público, de acordo com a pesquisadora. “O que a gente vê hoje é uma disputa por essa educação, o seu orçamento gigante e eu acho que o grande entrave dessa ditadura foi a ascensão dos grupos privados, tanto nas universidades como nas escolas”, diz.

Ditadura na sala de aula

Para que a história não se repita e para que as novas gerações tenham acesso ao que foi de fato a ditadura, o professor de história da UFMG defende que o tema seja trabalhado nas salas de aula. Apesar de já estar previsto no currículo, na prática, esse ensino encontra algumas barreiras. “O que eu tenho observado, seja na minha atuação como professor, seja no meu trabalho como pesquisador, é que, ainda mais num contexto pós-pandêmico, há uma urgência muito grande no espaço escolar, que é a formação para sensibilidades”, diz o professor.

“A cena de tortura parece não comover tanto os estudantes como comovia anos atrás. Os episódios de perseguição, morte, assassinato, parecem não produzir uma consternação desses estudantes, como isso acontecia há alguns anos. De certa forma, o que nós precisamos, tanto quanto ensinar sobre o aparelho repressivo da ditadura, é formar igualmente as sensibilidades dessas juventudes, dessas crianças, que nem sempre têm a oportunidade de estudar esse tema na escola. Em geral, esse é um assunto vinculado ao terceiro ano do ensino médio ou ao nono ano do ensino fundamental. E esse currículo que nós chamamos de história do tempo presente quase não tem tempo de ser trabalhado pelo excesso e pelas prescrições curriculares, especialmente a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) colocada em vigor recentemente”.

Segundo o professor, a internet facilitou o acesso a documentos, mas é importante que o tema seja trabalhado para que os jovens saibam quais documentos são ou não confiáveis. “Nós dizemos que as fontes históricas estão à palma da mão, dos telefones celulares, enfim. Mas é preciso continuar esse letramento, de modo que essas mesmas pessoas consigam ler isso tudo de maneira crítica e ir além para que nunca mais aconteça”, defende o professor.

Jovens e a democracia

Os professores não são os únicos preocupados em levar uma formação crítica às escolas, os estudantes têm se mobilizado em defesa da democracia. Um exemplo é o Movimento Democratizou, criado por estudantes de Aracaju para ampliar a educação política e o protagonismo dos jovens em uma sociedade democrática. O projeto conta com embaixadores nas escolas e em vários estados.

Estudante de ciências sociais Rebeca Sousa é uma das embaixadoras do Democratizou – Rebeca Figueiredo

A estudante de ciências sociais Rebeca Sousa é uma das embaixadoras do Democratizou. Ela conheceu o projeto quando estava no final do ensino médio e logo se identificou. “Para mim, a democracia é a principal forma de a gente conseguir a pluralidade de debates. A democracia é importante porque ela consegue, através da sua pluralidade, da população, que é a base dela, o contato com as pessoas, e a escuta dessas mesmas pessoas. A gente consegue trazer maior representatividade, maior escuta da diversidade”, diz.

Na avaliação da estudante, os jovens, que foram fundamentais na resistência durante a ditadura, também são essenciais nos dias de hoje para manutenção da democracia.

“Para mim, a juventude ela é a flor da resistência. Muitas vezes eu vejo os adultos nesse lugar de conformismo. De ‘Ah, é isso mesmo, não tem o que fazer’. Eu acho que a juventude traz esse gás, de dizer: ‘não, peraí, isso está muito errado, a gente precisa correndo fazer uma mudança’. Eu acho que o espírito da juventude é essa chama de mudança, de inquietação”, defende.