A Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2023 (COP28), realizada em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, trouxe avanços globais, mas também deixou a desejar por não ter estabelecido metas mais rígidas para enfrentar a crise climática. Essa é a análise de organizações ligadas ao meio ambiente que acompanharam a conferência, ocorrida entre 30 de novembro e 13 de dezembro.

Após uma maratona de negociações, a COP28 aprovou um acordo histórico para promover a transição energética, reduzindo o uso de combustíveis fósseis. É a primeira vez na história das conferências das Nações Unidas dedicadas ao clima que um documento final dos trabalhos reflete a transição dos combustíveis fósseis para fontes energéticas alternativas.

Para a Fundação SOS Mata Atlântica, que participou da Conferência, o evento trouxe avanços importantes, mas ainda aquém do necessário para a garantia de um futuro climático seguro.

“A eliminação dos combustíveis fósseis foi um tema central. O texto final, assinado pelos quase 200 países que participam da Convenção-Quadro do Clima da ONU, ainda não é firme o suficiente para garantir isso no prazo necessário, mas coloca a questão no centro da agenda internacional. Ainda não atingimos o devido grau de ambição, porém já temos desenhado um mapa do caminho para conversar sobre isso”, avaliou, em nota, o diretor-executivo da Fundação, Luís Fernando Guedes Pinto.

A porta-voz do Greenpeace Brasil, Luiza Lima, concorda. Para ela, seria necessário o texto falasse sobre a eliminação de fato dos combustíveis fósseis. No entanto, a decisão final da COP28 traz um importante avanço, que é a menção a necessidade de fazer uma transição energética. “Isso é relevante porque é colocar os combustíveis fósseis no centro do debate, algo que nunca havia acontecido nas 27 conferências do clima anteriores”, diz.

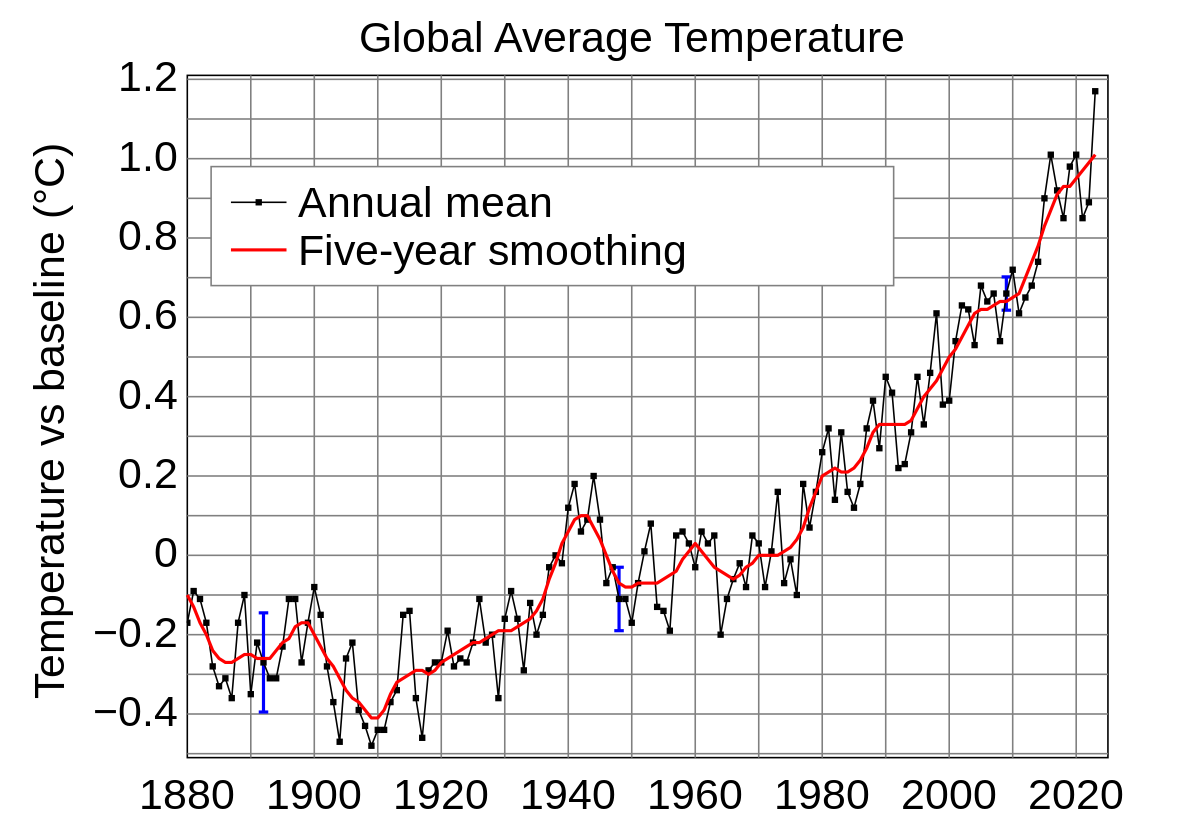

Luiza Lima ressalta, no entanto, que o documento final ainda não é suficiente para conter o aquecimento global em 1,5 grau Celsius (°C), que é meta recomendada por cientistas.

Para diretor de Florestas e Políticas Públicas da BVRio e membro do Grupo Estratégico da Coalizão Brasil, Beto Mesquista, a COP28 superou as expectativas. Por ser realizada em um país cuja economia depende do petróleo não se esperava que houvesse avanços, ainda que tímidos, em relação aos combustíveis fósseis. “Isso mostra para a gente que, muitas vezes, as instâncias formais da ONU, as conferências das partes com certeza estão mais lentas do que é necessário, do que a urgência das mudanças climáticas exigem, mas podem sim, pouco a pouco, ir avançando, por isso não vale desistir desse caminho”.

O diretor executivo do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam), André Guimarães, publicou um relato da COP nas redes sociais. Segundo ele, justamente por ter sido realizada em um país produtor de petróleo, a conferência foi importante porque atraiu outros países produtores de petróleo, além de empresas de petróleo, de carvão e de energia para a discussão.

“Infelizmente, apesar de muita discussão, a gente ainda está com uma certa indefinição sobre a rota, o caminho para a redução dos combustíveis fósseis”, diz e acrescenta: “por um lado negativo, a gente não chegou a conclusões sobre a rota de redução do uso dos combustíveis fósseis, mas por outro lado, a gente trouxe para a discussão países, empresas e setores interessados nesse debate, acho que esse foi um ganho”.

Fundo Climático

Outro avanço citado pelos especialistas foi a criação do Fundo Climático de Perdas e Danos. Segundo o diretor-executivo da Fundação SOS Mata Atlântica, os recursos ainda são tímidos, mas é um marco para os países que já estão sofrendo ou vão sofrer com as mudanças climáticas.

A criação do fundo para recuperar os estragos causados pela crise climática foi anunciado no primeiro dia da COP28, após 30 anos de cobranças para criação de reserva financeira para compensar as nações mais vulneráveis às mudanças climáticas. A criação desse mecanismo foi determinada na última COP, no Egito, em 2022.

O Fundo recebeu doações voluntárias de países como Japão, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido e Alemanha que somam US$ 420 milhões. Ele ficará hospedado no Banco Mundial e será administrado por um conselho formado por 26 membros, sendo 12 de países desenvolvidos e 14 de países pobres ou emergentes

Protagonismo brasileiro

Em relação à participação brasileira na conferência, de acordo com Guedes Pinto, da Fundação SOS Mata Atlântica, a COP28 assinalou o retorno do país a uma posição de destaque nas discussões socioambientais globais. “O Brasil mostrou que pode ter influência nesse processo e, mais do que isso, tem propostas a apresentar, como o mecanismo inovador para a conservação de florestas em todo o planeta sugerido pelo governo federal”, disse.

Lima, do Greenpeace Brasil, diz ainda que, para cumprir o que o país vem defendendo, de ser exemplo, serão necessárias medidas para que as metas definidas impactem internamente. “A gente não pode imaginar que seja possível a gente também fazer uma transição justa de combustíveis fosseis ampliando a exploração de petróleo em áreas sensíveis como a da Amazônia. São coisas incongruentes, são ambivalências, ambiguidades que o governo não vai poder se furtar a debater”, defende.

Já Mesquita, do Grupo Estratégico da Coalizão Brasil, reforça que o país que quer assumir o protagonismo e liderar pelo exemplo, como o Brasil mostrou querer, terá que tomar decisões sobretudo em relação ao uso de combustíveis fósseis. Segundo ele, o país já tem mostrado resultado em questões como a redução do desmatamento, mas agora precisará também avançar em outras áreas.

“Precisa tomar uma decisão de qual caminho tomar, se quer seguir na trilha de combustíveis fósseis, ser um dos últimos países a abandonar, se vai continuar investindo bilhões em novas áreas de exploração de petróleo ou vai aproveitar as vantagens competitivas que tem, como em energia lima, biocombustível”, ressalta.

Cumprimento das metas

A partir do que foi acordado, os países terão até 2025 para apresentar os novos planos nacionais e cumprir as chamadas Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs, na sigla em inglês). As NDCs são elaboradas de acordo com as realidades de cada localidade. A NDC atualizada do Brasil em 2023 estabelece redução de emissões em 48% até 2025, e 53% até 2030, em relação a 2005.

“Os países vão ter que fazer uma lição de casa muito mais completa, muito mais setorializada e, para o Brasil, isso vai significar não só a necessidade de ter um processo muito claro e transparente de construção disso, mas para atrair investimento para que isso se torne realidade. A gente tem tradição no Brasil de dar boas metas e depois não conseguir implementá-las. Não pode seguir essa tradição de forma alguma”, defende a presidente do Instituto Talanoa, Natalie Unterstell.

Em 2024, a COP 29, será realizada no Azerbaijão. Em 2025, o Brasil sediará a COP30, que será realizada em Belém.